Architekten und Autisten. Beide beginnen mit A und beide verhalten sich manchmal ähnlich. Dies ist der zweite Teil unseres Artikels über die Gemeinsamkeiten von Architekten und Autisten. Den ersten Teil findest Du hier. Wir gendern in diesem Text nicht, da Architektinnen unter Autisten seltener vertreten sind. Es gibt nur eine Frau unter vier autistischen Personen. Übrigens sind die Aussagen und Herleitungen in diesem Beitrag ordentlich belegt:

Quellen und Hintergrund: Narzissmuss und Führung > LINK Was man über narzisstische Fühung wissen muss >LINK Dark Leadership: Narzisstische, machiavellistische und psychopathische Führung >LINK Viele Manager leiden unter einer Persönlichkeitsstörung >LINK Narzissmus und destruktive Führung – Handlungsbedarf für Unternehmen >LINK

Kommen wir zur Sache: Sowohl Architekten als auch Autisten handeln häufig introvertiert und mögen konzentriertes Arbeiten. Besonders Idealisten und Nonkonformisten unter den Architekten vergraben sich gerne in Einzelarbeit mit kreativen Aufgaben. Durch die regelmäßige Arbeit im Alleingang – das Fokussieren lernrn Architekten schon im Architekturstudium – fehlt Praxis im Umgang mit Andersdenkenden. Dadurch werden gelegentlich soziale Signale übersehen oder es wird nicht angemessen darauf reagiert. In einem Projektteam kann das Konflikte mit Kollegen und Kunden verursachen.

Sobald ein Architekt trotz der angelernten Eigenheiten seinen beruflichen Zenit erreicht hat, bewegt er sich in “höheren Kreisen”. Dort finden sich besonders viele Narzissten. In illustrer Umgebung fallen Menschen mit autistischem Verhalten durchaus positiv auf, denn Narzissten kennen egozentrisches Verhalten von sich. Autismus stört sie also nicht. Die beiden Welten harmonisieren gut.

Das kritische Hinterfragen schräger Ideen oder das Reflektieren von Nachteilen “verrückter” Gestaltung findet nicht statt. Architekten und Narzissten sind ja auch keine Konkurrenten. Im Gegenteil. Architekten finden bei den Narzissten viele Bewunderer ihrer Baukunst. In passender Umgebung mutieren Architekten so zu kreativen Hofnarren, die den höhergestellten Narzissten (z.B. CEOs) die “standesgemäßen” Gebäude realisieren. Erfolg paart sich mit Erfolg.

Architekten und Autisten haben ähnliche Arbeitsweisen

Architekten und Autisten sind bekannt für ihre Vorliebe, fokussiert zu arbeiten. Sie sind Experten darin, komplexe Probleme zu lösen und kreative Lösungen zu finden – sehr positive Eigenschaften. Allerdings haben beide Gruppen Schwierigkeiten, sich an neue Situationen und veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Veränderungen, die nicht mit der ursprünglichen Idee übereinstimmen oder nicht ins Konzept passen, werden daher gerne ignoriert. Dieser Stoizismus spiegelt sich dann in Gebäuden wieder. Ein Beleg dafür ist die Schiebetür am Eingang des Phaeno Museums in Wolfsburg, entworfen von Zaha Hadid.

Die schräge Tür von Wolfsburg

Der schräge, verglaste Haupteingang war von Anfang an ein umstrittenes Element. Die Tür galt als unpraktisch, gefährlich und war schwer zu öffnen und zu schließen. Man konnte sich leicht an ihr verletzen. Sie musste ursprünglich von zwei Personen gleichzeitig bedient werden, was zu Staus und Wartezeiten führte. Außerdem war der Eingang nicht barrierefrei, was Menschen mit Behinderungen den Zugang zum Museum erschwerte. Die Sonderscharniere standen hervor und waren ein Risiko für Kinder und andere Personen.

Die Stadt Wolfsburg mit ihren öffentlichen Geldern und das Museum MOMAS reagierten schließlich auf die Kritik, indem der Zugang mit einem Sensor ausgestattet wurde, welcher die Tür bei Annäherung automatisch öffnet. Dies hat die Sicherheit zwar verbessert, die Bedenken zur Praktikabilität sind dennoch geblieben. Fans von Zaha Hadid loben das Element noch immer als Musterbeispiel für innovatives Design. Sie argumentieren, die Tür habe eine einzigartige ästhetische Funktion, die dem Museum eine besondere Atmosphäre verleiht. Für unseren Beitrag Wir fimden solche Meinungen … interessant. Sie regen zum Nachdenken über das Berufsbild der Architekten an. Hier findest Du einen weiteren Beitrag der TAZ über das Phaeno in Wolfsburg.

Herleitung und Problembeschreibung

Architekten und Autisten haben Gemeinsamkeiten. Architekten werden von Bauherren in der sozialen Interaktion häufig autistisch wahrgenommen – auch, wenn das nicht so benannt wird. Kenner der Szene sagen, Architekten fühlten sich in komplexen sozialen Situationen unwohl und hätten auch Probleme bei profanen Small Talks. Dieses Defizit kompensieren Architekten mit der Fähigkeit, die eigene Wahrnehmungswelt gekonnt präsentieren zu können. Sie präsentieren dann eine/ihre Welt der Künstler und Intellektuellen. Dadurch führen sie geschickt ihre Art Small Talk, ohne z.B. mit Narzissten zu kollidieren.

Architekten fühlen sich als gestalterisch unfehlbare Heilsbringer. Ungern nehmen sie Kritik gleich an. Autisten und Narzissten bilden eine Allianz, die erhebliche Auswirkung auf die Baukultur hat. Besonders, weil große Aufträge meistens von allerhöchster Stelle kommen.

Architekten und Autisten bei der Arbeit

Architekten verlieren bei der Arbeit manchmal das Gesamtbild aus dem Auge. Mit Gesamtbild ist nicht die räumliche Komposition gemeint, sondern vielmehr die Zusammenhänge im Planungsauftrag und beim Bauherrenwunsch.

Sicher sind nicht alle Architekten Autisten! Viele sind bestens in der Lage, soziale Interaktion zu meistern und bewegen sich eloquent in dem Umfeld, von dem sie leben.

Die Schlussfolgerungen kommen auch aus eigenen Beobachtung und aus eigener Erfahrung. Sie dürfen nicht allgemein auf alle Architekten übertragen werden. Ursachen, warum Architekten autistische Züge entwickeln, finden sich schon in der Lehre: Die Ausbildung zum gestaltenden Architekten ist anspruchsvoll und erfordert ein hohes Maß an Fokussierung. Im Arbeitsalltag werkeln Architekten oft leise und konzentriert, manchmal sogar isoliert in Einzelbüros vor sich hin und haben während dessen wenig Kontakt zu anderen. Die Kontakte während der Arbeit beschränken sich auf Kollegen mit ähnlichen Aufgaben und ähnlichen Verhaltensmustern. Man harmoniert. Autistische Entwicklungen fallen nicht auf.

Was können Architekten tun, um autistisches Verhalten zu stoppen?

Architekten können für sich Maßnahmen ergreifen, um sozialen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie sollten bewusst mit Menschen außerhalb ihres Fachbereichs kommunizieren – nicht nur aus akquisitorischen Gründen. Außerdem könnten sie das Zuhören üben und intensiv auf die echten Bedürfnisse und Interessen anderer achten, um die Menschen besser zu verstehen. Es ist wichtig, dass sie sich ihrer eigenen Stärken und Schwächen bewusst werden. Wer merkt, Probleme beim Erkennen sozialer Signale zu haben, sollte geduldig bleiben und Unterstützung von Coaches in Anspruch nehmen.

Raus aus der Tristesse

Architekten, die sich zu oft in Details verlieren, verbessern sich, indem sie abstraktes Denken trainieren. Sie könnten trainieren, sich Konzepte vorzustellen und alle Auswirkungen zu verstehen. Die Zusammenarbeit mit anderen kann dabei sehr hilfreich sein. Feedback von Personen außerhalb der Architekturbranche einzuholen, ist anstrengend, aber sehr fruchtbar. Die Fotos vom Stadtplatz am Köbogen in Düsseldorf zeigen, welche konkreten Folgen es hat, wenn Gestaltungsentscheidungen nicht bis zum Ende durchdacht werden und wenn gestalterische Detailverliebtheit elementare Grundsätze der Gestaltung ignorieren.

Weil es keinen Schatten, keine Bäume und kein Grün auf dem Platz gibt, greifen die Einzelhändler am Köbogen zur Selbsthilfe. Bäume in Kübeln vor den Eingängen zu Ladenlokalen zeugen vom kläglichen Versuch, ein Problem zu heilen. Ein unschönes Bild in einem schönen Teil der Stadt Düsseldorf.

Die ChatGPT Story vom Kö-Bogen in Düsseldorf

Der neue Köbogen in Düsseldorf kann Besucher verstören. Sowohl die Formensprache, als auch die technisch-spielerischen Elemente der Hecken-Fassade wirken experimentell und exaltiert. Das Ensemble sieht wirklich so aus, als wollte der Baukünstler (Architekt) etwas Einmaliges schaffen. Bekannte architektonische Grundregeln wurden zu Gunsten von “schreienden” Auffälligkeiten ignoriert. Wir haben vermutet, dass hier der autistische Architektentyp am Werk gewesen ist. Und weil es gerade populär ist, haben auch wir ChatGPT eine Frage dazu gestellt. Wir wissen allerdings nicht, ob die Antwort ganz wahr ist. Einen Test war es uns trotzdem Wert. Unsere Frage lautete: Ist der Architekt des Köbogens ein Autist?

Ist der Architekt vom Köbogen ein Autist?

Als Antwort warf das KI-System aus, dass der Architekt sich nie zu seiner Autismus-Spektrum-Störung geäußert habe. Es gäbe aber Hinweise, dass er möglicherweise eine solche Störung habe. Der Architekt sei bekannt für seine detailverliebten und funktionalen Architekturprojekte. ChatGPT meint auch, er sei sehr fokussiert und widme sich seinen Projekten mit großer Leidenschaft. Die Eigenschaften seien typisch für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Laut ChatGPT habe das Magazin “Architektur & Wohnen” im Dezember 2004 ein Interview veröffentlicht. Es sei unter dem Titel “Der Architekt der Freiheit” erschienen, dass folgende Aussage machte. Als Kind habe sich der Architekt oft ausgeschlossen gefühlt und konnte sich nicht mit anderen Kindern identifizieren. Er habe sich nicht zugehörig und isoliert gefühlt. Diese Erfahrungen hätten ihn zu dem Architekten gemacht, der er heute sei. Die Kinheitserfahrungen hätten ihn gelehrt, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Es klingt so, als wäre es schwer gewesen, soziale Kontakte zu knüpfen und sich in Gruppen zurechtzufinden. Dies sind typische Erfahrungen von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung oder mit autistische Eigenschaften.

Ein Merkmal jenes Architekten sei die Detailverliebtheit der Entwürfe. Der Architekt arbeite sehr fokussiert und widme sich Projekten mit großer Leidenschaft. Darüber würde er auch gerne kommunizieren. Wahrscheinlich sei dessen Erfolg auf die persönliche Ästhetik und seinen guten Sinn für Design zurückzuführen. Es sei auch interessant, dass seine Architektur Eigenschaften aufweist, die nur von ganz besonderen Menschen konzipiert werden könne (Ende der Antwort von ChatGPT).

Fragen an Düsseldorf und seine Architekten

Ist es vernünftig und nachhaltig, Buchenhecken in substratgefüllte Tröge zu pflanzen und sie in in großer Höhe in unnatürlicher Umgebung vor einer spiegelnden Glasfassade wachsen zu lassen? Ist es richtig, Bäume an dieser Lage künstlich zu bewässern, im Winter zu wärmen und aufwendig händisch zu pflegen, damit sie überhaupt überleben? Macht es Sinn, Bäume ihrer natürlichen Umgebung zu entnehmen und gottgleich einen künstlichen Lebenraum zu erschaffen, weil stoisch ein Ziel verfolgt wird, das vermarktet werden soll? Ziel ist der Mehrwert für das Stadtklima, das durch den Verdunstungseffekt der Hecken vonstatten geht. Das war und ist die Erklärung für den technischen Klimmzug.

Die ganze Story ist unglaubwürdig! Fachleute fragen sich u.a., woher das ganze Wasser kommt, das von den Hecken verdunstet wird und zur Kühlung des Düsseldorfer Stadtklimas beiträgt…

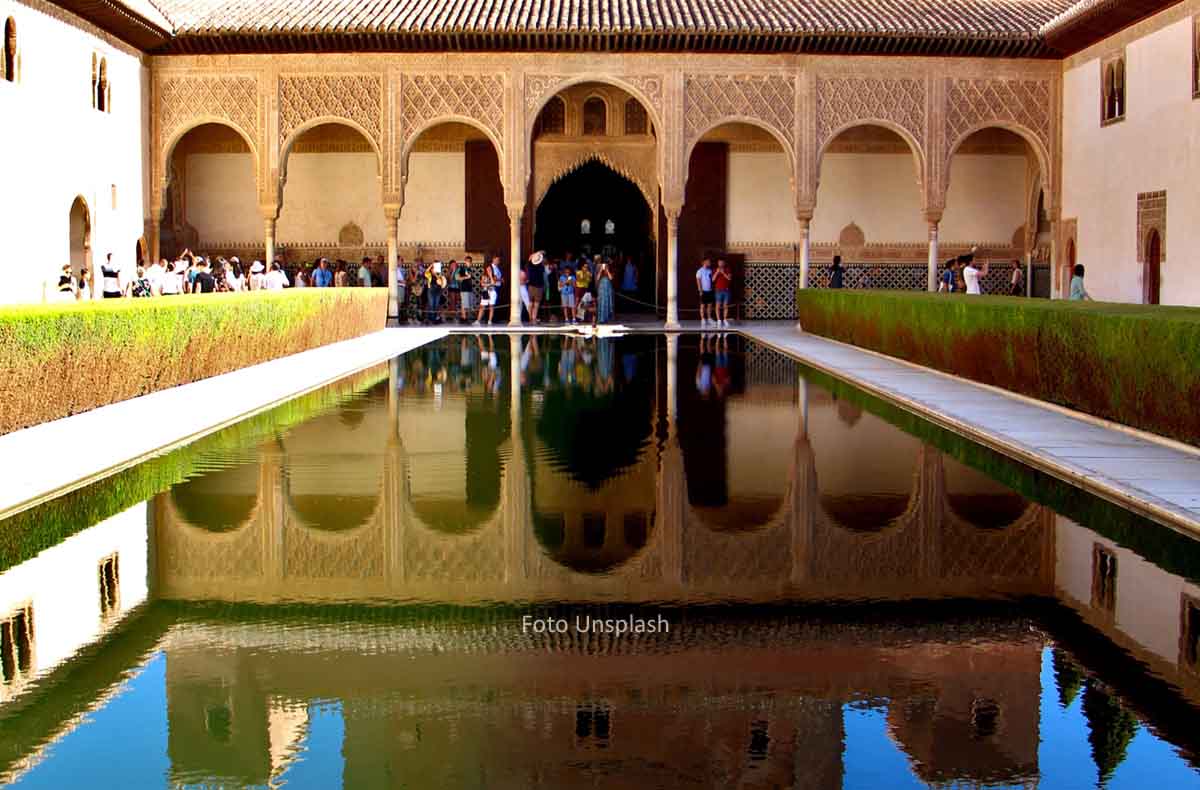

Ganz einfach mit einem großen Wasserbecken hat man Stadtklima in der Antike in der Alhambra Granada gekühlt. Warum nimmt man sich nicht dort ein Vorbild? Düsseldorfer Passanten fragen sich, warum keine schattenspenden Bäume auf dem Platz gepflanzt wurden oder Wasserbecken, die zum Verweilen einladen und den Sommer in der Stadt angenehmer machen?

Das wurde bis zum Sommer 2023 in Düsseldorf nachgebessert und beeinträchtigt sogar die Kundenfrequenz des Einzelhandels. Das fragile “Kunstwerk” samt der Hecken-Fassade ist das Ergebnis stoischen Architekten-Denkens. Es zeugt von Allmachtsfantasie, die sich mit Profilsucht der Stadtpolitik verbunden hat, weit weg von Wirtschaftlichkeit oder nachhaltiger Ästhetik.

Viele kleine, scheinbar positive Elemente nähren das grüne Narrativ, obwohl es für vernünftige Menschen unglaubwürdig ist. Für sie ist das Ensemble mitten in der Landeshauptstadt Düsseldorf einfach nur absurd.