Das Architekturbüro als klassischer Arbeitsort stirbt aus. Dennoch hat der Architektenberuf eine Zukunft. Architektur bleibt unverzichtbar, um die gebaute Umwelt zu entwerfen. Weil Menschen individuell sind, braucht es Architekt:innen, um passende bauliche Lösungen zu entwickeln. Die zahlreichen Bauaufgaben der Zukunft können nur mit qualifizierten Fachleuten gemeistert werden. Herausforderungen wie der Klimawandel, neue Arbeitswelten oder veränderte Wohnbedürfnisse fordern von Architekt:innen ständiges Lernen und Anpassungsfähigkeit. Es bleibt dabei: Architektur muss dem Menschen dienen. Dafür ist die enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren, Umweltexperten und anderen Fachleuten unerlässlich. Auch in der Baubranche bekommt IT-Technologie immer mehr Bedeutung: Architekt:innen planen in 3D-Modellen, virtuellen Räumen und nutzen digitale Simulationswerkzeuge. All das erfordert neugierige Köpfe.

Traditionelle Architekturbüros (die Räumlichkeiten) sind dafür nicht zwingend erforderlich. Warum das so ist, liest du in diesem Beitrag. Früher arbeiteten Bauplaner immer in Architekturbüros – ob allein, als Freelancer oder angestellt. Heute steht “Architekturbüro” vor allem für das Markenzeichen eines Teams.

Marke Architekturbüro?

Eine Marke entsteht aus einem Namen, einem Symbol oder beidem. In der Immobilienbranche hebt sie ein Architekturbüro von anderen ab. Sie steht zugleich als Qualitätsversprechen für Auftraggeber – idealerweise für erstklassige Arbeit.

Was macht eine Marke wertvoll? Sie muss auffallen, leicht erkennbar sein und eine emotionale Bindung zu Kunden schaffen. Sie sollte die Werte und die Persönlichkeit des Teams widerspiegeln. Für Architekten braucht es dazu keine festen Büroräume. Oft wird der Name des Teams selbst zur Marke – etwa durch berühmte Gebäude (Gehry) oder Brücken (Calatrava).

Architekten arbeiten meist in wechselnden Teams und an mehreren Projekten gleichzeitig. Die Markennamen großer Planungsbüros hängen selten von Einzelpersonen ab. Beispiele: Agiplan, RKW, AGN oder MFI. Entscheidend ist, was gebaut wird, nicht, wer daran beteiligt war.

Auch eine Planungsgruppe könnte sich einen eigenen Namen geben, ohne ein „echtes“ Büro zu sein – hier ein Beispiel. Denken Sie an eine virtuelle Gruppe für Büroimmobilien. Wissen Sie immer, wie jeder Musiker einer weltberühmten Band heißt?

Kein Raum – kein Architekturbüro

Noch vor wenigen Jahren kam ein Planungsbüro ohne Büroräume, Besprechungszimmer, Teeküchen und Empfangsbereiche nicht aus. Auch Toiletten, Archive und Plotterräume galten als unverzichtbar. Viele dieser Räume erfüllten Aufgaben, die heute Technik wie Videokonferenzen und digitale Whiteboards übernimmt.

Räume waren essenziell für die Zusammenarbeit: Architekten arbeiteten eng mit Ingenieuren, Bauunternehmern und Kunden zusammen. Ein Büro diente als gemeinsamer Arbeitsplatz, an dem das Team effektiv kommunizieren und kooperieren konnte. Es bot Zugang zu den nötigen Werkzeugen – Computer, Drucker, Scanner und Software – sowie Platz für die Erstellung und Lagerung von Plänen und Modellen.

Auch für den Kundenkontakt war das Büro wichtig: Architekten empfingen ihre Auftraggeber, beeindruckten mit repräsentativer Architektur und präsentierten ihre Werke. Zudem schützte das Büro vertrauliche Informationen und sorgte für Datensicherheit.

In Zukunft haben Architekten kein Büros

Die Zukunft der Architektur sieht so aus: Die meisten Büroräume stehen leer. Architekten und Architektinnen arbeiten gelegentlich remote für ihr früheres Büro, die meisten haben sich jedoch in virtuellen Bauteams neu organisiert. Diese Teams betreuen verschiedene Bauherren, ihre Mitglieder arbeiten selbstständig oder freiberuflich. Fachplaner werden nur noch stundenweise bezahlt. Festpreise für Planungsleistungen lehnen Bauherren und Architekten ab, da in agilen Projekten der Aufwand nie vorhersehbar ist. Die gewonnene Flexibilität erspart allen Beteiligten Kosten. Meist werden Mehrparteienverträge abgschlossen, weil sie Transparenz schaffen und allen eine Gewinnbeteiligung bieten.

Architekten arbeiten schon heute remote mit Fachleuten, Ingenieuren, Bauunternehmern und Kunden. Digitale Werkzeuge und virtuelle Arbeitsräume ersetzen in Zukunft das klassische Büro. In virtuellen Räumen treffen sich die Projektbeteiligten und arbeiten zusammen – wie früher. Technische Ressourcen wie digitale Whiteboards entbinden alle von einem festen Ort. Videocalls und Online-Meetings ersetzen Besprechungsräume und Schreibtische. Teammitglieder arbeiten digital effizient und bequem zusammen. Die Pandemie hat bewiesen, dass Homeoffice produktiver und kostengünstiger sein kann. Es zählen Ergebnisse und nicht die Anwesenheit. Der tägliche Weg ins Büro ist meistens reine Zeitverschwendung!

Ressourcen, die früher zentral im Architekturbüro bereitstanden, sind heute überflüssig (Plotter, Kopierer, Zeichentische) oder auf jedem Notebook verfügbar – oft als Cloud-basierte Software. Digitale Werkzeuge sind günstig und individuell einsetzbar. Architekturmodelle wurden durch VR-Anwendungen ersetzt. Kunden und Bauherren nutzen diese bequem von zu Hause, etwa mit einer einfachen VR-Brille fürs Smartphone. Werkzeuge im Architekturbüro binden kaum Kapital und erfordern keine großen Investitionen.

Die einzige Ressource, die sich nicht digital ersetzen lässt, ist der BauMensch – und das wird so bleiben. Erfahrene Bauherren wissen, dass ein repräsentatives Büro nichts über die Qualität der Arbeit aussagt. Denn auch Bauherren kennen das: sie arbeiten remote und wissen, dass repräsentative Räume teuer sind und auf Honorare umgelegt werden. Stattdessen erwarten Bauherren, dass Architektenhonorare in Gänze für Planerleistungen verwendet werden. Kunden handeln ressourcenschonend und fordern das auch von ihren Geschäftspartnern. Vertrauliche Informationen sind digital ausserdem sicherer vor Einbruch, Brand und anderen Risiken geschützt als analoge Unterlagen in Büroräumen.

Ohne Büro und ohne Chef

Früher hatte jedes Architekturbüro eine Büroleitung, die den Betrieb effektiv steuerte. Ihre Aufgaben waren vielfältig und hingen von Art und Größe des Büros ab. Als zentrale Figur übernahm sie folgende Tätigkeiten:

– Mitarbeiter rekrutieren, einstellen, schulen, führen und überwachen

– Arbeit planen und koordinieren, damit alle Projekte effizient und termingerecht abgeschlossen werden

– Büroabläufe wie E-Mail- und Postverteilung, Rechnungsstellung, Zahlungseingänge, Dateneingabe, Dokumentenarchivierung und Ähnliches organisieren

– Kontakte zu Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten pflegen, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten

– Finanzen verwalten, einschließlich Budgetierung, Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und Rechnungsstellung

– Arbeitsqualität überwachen und Prozesse absichern

– Strukturen und Abläufe im Büro planen und optimieren, um Effizienz und Produktivität zu steigern

– Gesundheitsschutz sicherstellen, damit das Büro ein gesetzeskonformer, sicherer Arbeitsplatz bleibt

– Langfristige Strategien entwickeln und umsetzen, um das Wachstum und die Weiterentwicklung des Büros zu fördern

Heute funktionieren Architekten ohne Büroräume

Rückblick: Früher gab es Architekturbüros, und wer dort arbeiten wollte, musste sich bewerben. Die Büros hatten dafür einen “Bewerbungsprozess”. Mehrere Kandidaten wetteiferten oft um eine Stelle. Die Büroleitung prüfte, ob ein Bewerber fachlich und menschlich ins Team passte – schließlich verbrachte man den ganzen Tag miteinander. Am Ende entschied die Leitung, wer geeignet war. Je größer das Büro, desto weniger Fachkompetenz brachte die entscheidende Person oft mit. Welche Folgen das hatte, kannst du dir denken.

Für Bewerber war es ein Balanceakt: Sie mussten sich präsentieren, fast schon flehentlich. “Seht her, ich bin der Richtige!” Sie hofften, dass die Büroleitung ihre Qualitäten erkannte und sie auswählte. Zum Glück gehören solche entwürdigenden Prozesse der Vergangenheit an.

Sein eigener Chef sein, Teil eines Teams bleiben

Klassische Architekturbüros gibt es kaum noch. Niemand “stellt” dich heute ein. Du arbeitest aktuell in zwei Projekten. Du bringst dein Fachwissen ein und leitest ein Teilprojekt. Ein Team hat dich angesprochen, nachdem es ein Referenzprojekt von dir gesehen hatte. Du hattest Kapazitäten, hast dich mit dem Team getroffen, und weil ihr euch sympathisch wart, habt ihr euch schnell auf die Konditionen geeinigt. Du rechnest nach Stunden ab und bekommst bei erfolgreichem Abschluss einen Bonus.

Neugierig geblieben? Gut, aber es stimmt nicht ganz. Architekturbüros gibt es noch. Doch wir haben die Zukunft, wie wir sie uns vorstellen, skizziert. Baumensch hat das Konzept weitergedacht und eine Plattform dafür geschaffen.

Thesen für eine neuen Bauwelt

Ein Planungsteam braucht keinen Chef. Stattdessen übernehmen erfahrene Kollegen die Moderation, Anleitung und Unterstützung. Das ist nur eine von vielen Aufgaben im Team. Wir nennen diese Rolle Teamcoach. Kein Honorar für Vermittlung. Je größer ein gut ausgelastetes Architekturbüro, desto höher die Gewinne für die Inhaber. Ab einer bestimmten Größe agieren sie fast nur noch als Kommunikatoren und Vermittler. Sie holen Aufträge herein, unterstützen das Team aber kaum, weil sie nicht mehr in die Projekte eingebunden sind. Bauherren zahlen ungern für Transaktionskosten – sprich: Chef-Aufgaben. Auftraggeber erwarten ein funktionierendes, leistungsstarkes Team. Oft kritisieren sie zu Recht, dass bei großen Projekten die Honorare für Planungsleistungen unverhältnismäßig hoch ausfallen – die Gewinne der Büroinhaber sprechen Bände.

Der Begriff Architekturbüro ist ungeeignet

Das was allgemein als Architekturbüro bezeichnet wird, ist genau betrachtet eine Gruppe von Menschen, die Gebäude plant. Diese Gruppe braucht für ihre Arbeit kein Büro mehr. Der gewohnte Begriff “Architekturbüro” passt also nicht. Das traditionelle Architekturbüro wurde schon lange durch “atmende” Teams abgelöst. Deshalb wird es Zeit, dem Kind auch einen neuen Namen zu geben. Eine passende Bezeichnung ist “Bauteam”.

Ist ein berühmtes Architekturbüro eine gute Wahl?

Der kluge Bauherr beauftragt nicht berühmte Architekten-Marken, sondern das beste Team. Das beste Team hat nur Stars. Diese Stars können nicht alle aus einem “Stall” kommen – genau das Gegenteil ist der Fall. Es gibt viele Rollen und Aufgaben, für die verschiedene Kompetenzen benötigt werden. Jede Rolle sollte ideal besetzt werden. Die logische Folge davon ist: Jedes Teammitglied wird zu einer eigenen Marke.

Planungsteams werden dynamisch. Heute hier, morgen dort. Moderne Teams setzen sich projektbezogen immer wieder neu zusammen. Die Projektbeteiligten finden sich, weil sie sich ergänzen können. Jeder ist gleichberechtigter Partner im Projektteam. Mehrparteienverträge ermöglichen höhere Kostensicherheit durch stärkeres Engagement aller Beteiligten.

Kostentreiber Planerhonorar von Architekten

- Profit der Büroinhaber

- Nebenkosten für Büroräume

Das Gehalt für Architekten mit ersten Berufserfahrungen liegt in Deutschland zwischen 34.000 € und 53.000 € (Quelle: Absolventa). Das Gehalt für erfahrene Architekten liegt, je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen 45.000 und 65.000 € pro Jahr. Ein Senior-Architekt verdient bis zu 85.000 € im Jahr (Quelle: Alphajump). Eine Faustformel besagt, dass pro Inhaber/Mitarbeiter ein Umsatz von ca. 50.000 €/a zzgl. Umsatzsteuer erwirtschaftet werden muss. Somit muss der/die angehende selbständige Architekt/in im frühen Planungsstadium schon mit einem Soll-Umsatz von gerundet mindestens 50.000,00 € rechnen (zuzüglich Umsatzsteuer), so dass am Jahresende ein Inhabergehalt von 34.500,00 € herauskommt.

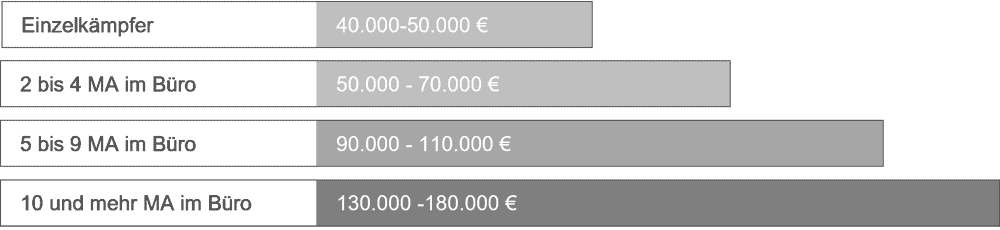

Gewinn des Inhabers im Architekturbüro

Eine Befragung der Bundesarchitektenkammer zeigt, dass der Gewinn für Inhaber mit wachsender Bürogröße steigt. Oder einfach gesagt: Der Inhaber verdient an der Arbeit der Mitarbeiter. Und je mehr Mitarbeiter er in seinem Unternehmen hat, desto größer wird sein Überschuss. Der Gewinn korrelliert mit der Bürogröße, wie die nächste Grafik belegt.

Architektur- und Planungsbüros erwirtschaften fast gleich hohe Umsätze im Neubau (47 Prozent) und im Bestandsbau (53 Prozent). Kleine Büros mit weniger als fünf Mitarbeitern erzielen ihre Umsätze vor allem in Bestandsgebäuden, während größere Büros mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen im Neubau generieren. Im Schnitt stammen 44 Prozent der Umsätze von privaten Auftraggebern, 26 Prozent von gewerblichen und 20 Prozent von öffentlichen Auftraggebern. Die restlichen 9 Prozent entfallen auf Religionsgemeinschaften, Verbände, Vereine und Stiftungen.

Die Bürogröße beeinflusst die Zusammensetzung der Auftraggeber deutlich: Mit zunehmender Größe sinkt der Anteil privater Aufträge, während gewerbliche und öffentliche Aufträge zunehmen. Ein Architekturbüro mit zehn Mitarbeitern erzielt im Schnitt einen Honorarumsatz von 900.000 Euro, wovon der Inhaber etwa 180.000 Euro Gewinn macht. Vollzeit angestellte Architekten verdienen durchschnittlich 60.000 Euro im Jahr. Angestellte in Architektur- und Planungsbüros liegen mit 52.000 Euro deutlich unter den Gehältern im öffentlichen Dienst (63.000 Euro) und in der gewerblichen Wirtschaft (75.000 Euro).

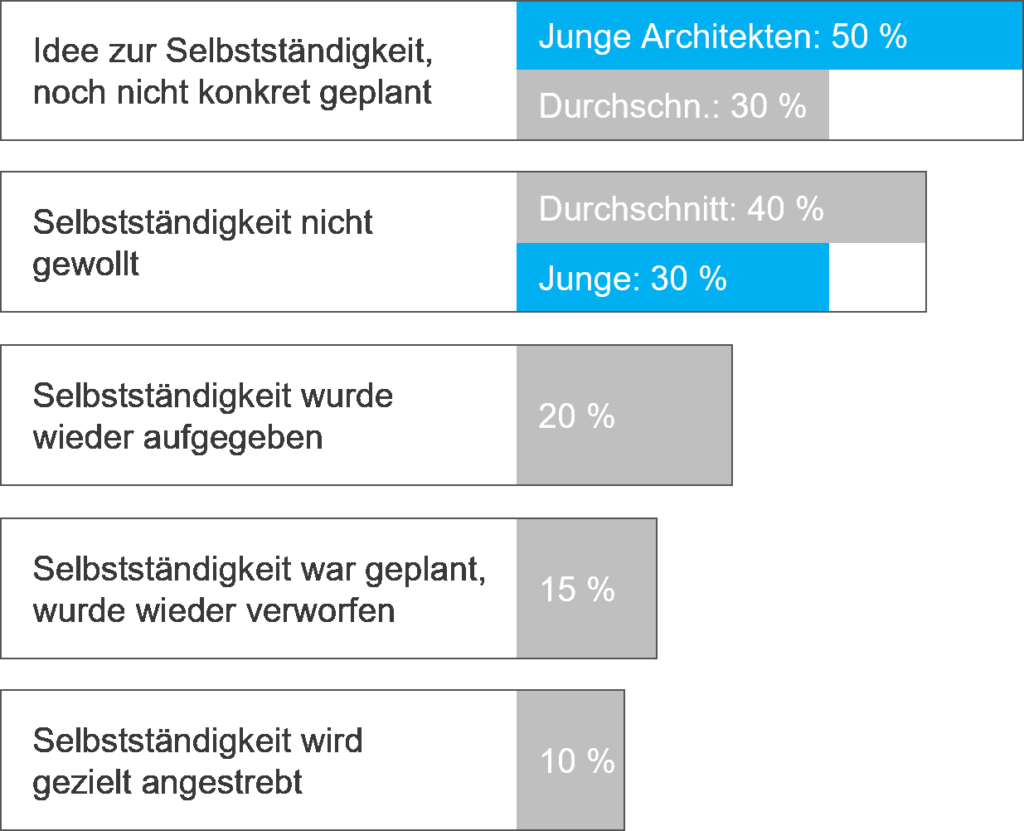

Die Selbstständigkeit, das Ziel junger Architekt*innen

Die Hälfte aller jungen Architekt*innen möchte selbstständig sein. Nur 30 Prozent der jüngeren Kolleg*innen schliessen das für sich aus. In Deutschland sind rund 45 Prozent der Architekten und Raumplaner selbstständig. Die restlichen 55 Prozent arbeiten als Angestellte in Architekturbüros oder anderen Unternehmen. Übrigens, diejenigen, die trotz Interesse noch nicht in die Selbstständigkeit gegangen sind, liegen uns besonders am Herzen. Hier noch zwei wichtige statistischen Zahlen:

- Anzahl der Architekturbüros in Deutschland: 35.330

- Anteil der Einzelunternehmen: 72 %

Quelle: Bundesarchitektenkammer

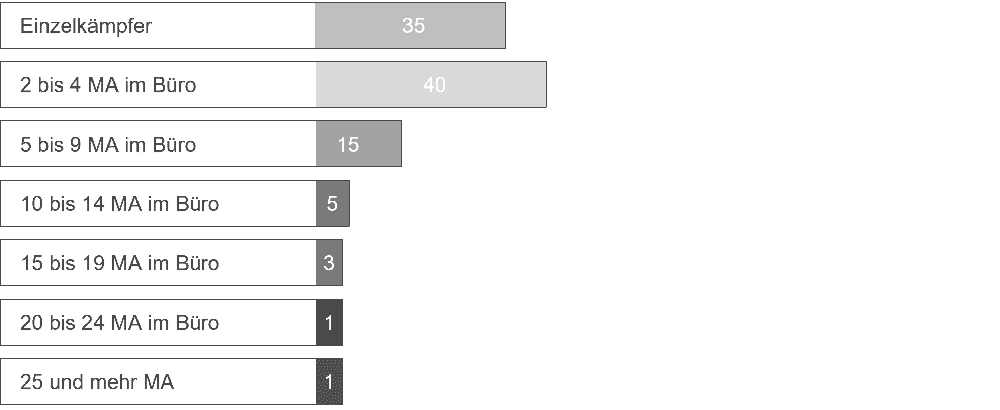

Mitarbeiterstruktur im Architekturbüro

Mehr als die Hälfte der deutschen Architekten sind angestellt tätig. Zwei Prozent arbeiten gewerblich und 41 Prozent sind Freiberufler. Je kleiner das Büro, desto mehr freie Mitarbeiter arbeiten dort. Daraus lässt sich ableiten, dass der Bedarf fachlicher Unterstützung hoch ist.

Die durchschnittliche Bürogröße liegt bei 4,4 dort tätigen Personen. Im Vergleich zu früheren Jahren ist ein merklicher Rückgang des Anteils kleiner Büros zu verzeichnen. Trotz einer Verschiebung in Richtung mittlerer und großer Büros, machen kleine Büros (Einzelbüros und Büros mit 2 bis 4 Personen) mit einem Anteil von 72 Prozent noch immer den Großteil aller Architekturbüros aus. Es ist nachvollziehbar, dass ein 4-Personen-Unternehmen gewisse Projekte ohne externe Unterstützung nicht meistern kann. Ein 4-Personen-Büro hat also in aller Regel mehrere freiberufliche Helfer. 30 Prozent der dort tätigen Menschen sind selbstständige freie Mitarbeiter. So sieht die Landschaft der Architekturbüros aus. Das Balkendiagramm zeigt die Verteilung der Bürogrößen in Prozent.

Melde Dich, wenn Du umsteigen möchtest

Hier findest Du FAQs und aktuelle Infos.